RY’S cafe barの担当の小島です。本日は猫をモチーフとした作品で有名な日本画家の「谷地元麗子」さんの作品や制作現場、また日本画について独占インタビューを行っていきたいと思います。

小島―

谷地元さん、本日はよろしくお願いします。

谷地元―

こちらこそよろしくお願いいたします。

素直に描きたいものを描く、そこにあるテーマや普遍性

小島―

さっそくですが、谷地元さんの作品というと「猫」をテーマにされた作品が多いかと思います。

猫が好きというのは作品を見ても伝わってきますが、それだけではなく描写や作品ごとのテーマなど、とてもしっかりした作品ばかりかと思います。

その中で「猫」をテーマとしたきっかけや動機などがありましたらお聞かせいただけないでしょうか。

谷地元―

はい、ごくごくシンプルで猫が好きだから描きたい。という動機で20年以上の日本画歴の中でずっと小品で「猫」を描いていました。

猫はフォルムが女性的でエロティックだなと、好きであるがゆえに「憧れ」が強かったと思います。

でも、実は以前、公募展などの大きな発表の舞台では、どちらかと言えば「人体」をメインに描いていたんです。

私は女性像の女性目線から見るエロスや生命をテーマに描きたい時期でしたし、なんとなく、小品と大作とでは分けて考えなければならないような気がしていたのだと思います。

多くの作家は自分の生活の中や身近なところからテーマや普遍性が出てくるものだと思いますが、当時の私は猫を飼ってはいませんでした。

社会に出て行くようになるとモデルと疎遠になってしまったりと、思うように制作できない苦しい時期もありました。

そんな時、以前から描いていた猫を大舞台で描こう!と。

素直に描きたいものを描いたことは自分でもしっくりきて手応えもあり、評価もいただきました。

その後、猫を飼い始めました。

今の身近にいる命である猫が、私の普遍的なテーマになったのかなと思います。

そうして素直に猫を描くうちに定着して色んな方が見てくれるようになってきました。

高校時代の出会い

小島―

猫という印象が強かったのですが、人物画も素晴らしいです。

実際に日本画で猫を描き始めたのはどのくらいになるんですか?

谷地元―

日本画との出会いは高校時代と珍しく、美術の先生が日本画を描かれていてそこから始まっています。

美術室では日本画や陶芸や砂絵などいろんなことをやっている人がいました。

とても個性的な美術室で、教室に猫を飼っていたり、ウサギがいたりネズミも飼っていましたね。そんな動物園のような場所で、はじめて描いた猫は先生が拾ってきた猫だったんですね。

小島―

高校ですよね?すごくユニークな環境だったんですね(笑)

谷地元―

カオスでしょ(笑)

そんなある日、教室にいったら昨日まで元気だった子猫が固くなって亡くなってしまったんですね、それを描き留めるということを経験したのが16、17歳の高校生の時でした。

この時に先生が「命を描く。生きることは絵を描くことだし、描くことは生きることだ」ということを言っていて、すごく印象深く今もその言葉を覚えています。

猫を描いたのも初めてで、高校生で日本画を描かせていただいたのもすごく大きいく、それをやらせてくれた先生の存在も非常に大きかったと思います。

小島―

高校時代の出会いが谷地元さんの原点となっているのですね。

谷地元―

そうですね。

そこの出会いがあって、美術系の進路を考えるとき日本画の専攻があるところを選んで教育大にいくわけなんですが、その出会いがなかったら、日本画を知らないままだったかもしれないし、やっていなかったかもしれないですね。

「道展」と「猫」

小島―

20年以上にわたって日本画を描き続けている谷地元さんですが、その中でも思い出の作品はどのような作品なのでしょうか?

谷地元―

大学時代に描いた「百猫図」という作品で、「道展」で受賞した作品です。

これで猫と裸婦の女性像ということで評価された自分でもきっかけとなった作品です。

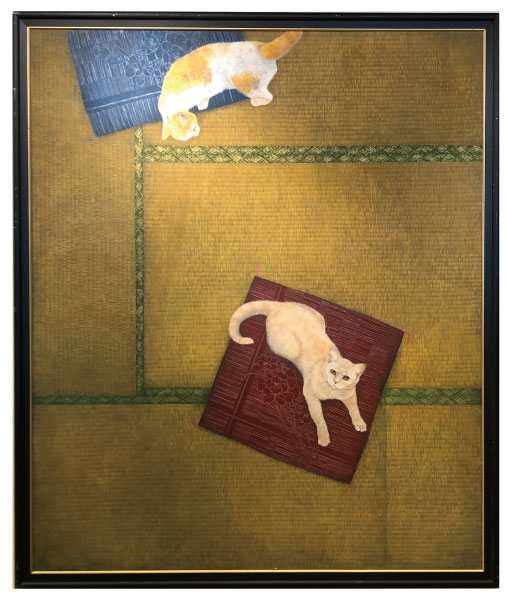

もう一つが「畳猫」という130号の作品で、人体がいなくなります。

この作品で「道展」の会友賞を受賞し会員となる契機となりました。

小島―

写真で見せてもらっていたので、サイズがわからなかったですが大きいですね。

谷地元―

大きいですよ(笑)

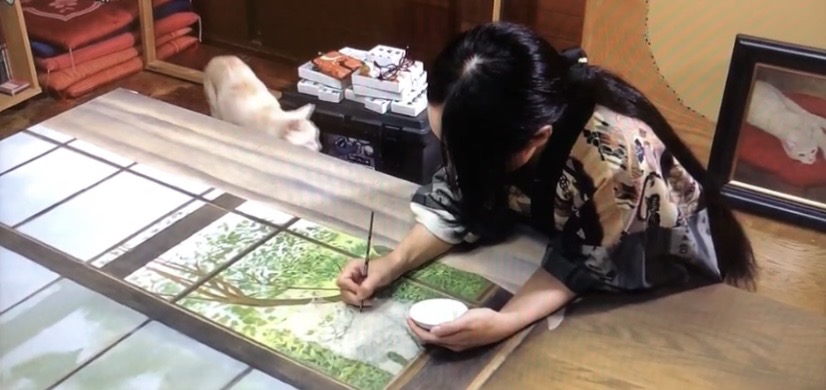

もう壁みたいなものを横に寝かせて描いている状態なんですね。

私の作品の特徴は毛描きの細かな描写で、こちらの作品も畳の目、幅、淵、畳の数も実際のサイズで描いています。

小島―

畳の網具合なども描写しているんですか(驚)

谷地元―

そうですね、修行みたいな感じで気持ちを込めて描きました。

これで評価を受けた思い出の作品となります。

そこから「道展」という美術協会の中での作家としての活動が始まって、徐々に自分のオリジナリティが構築されて今にいたっているわけなんですね。

小島―

なるほど。それでも人物画とは違い猫は骨格や筋肉が毛で覆われていてわかりにくいのではないかと思うのですが、描いていて難しいと思うことはありますか?

谷地元―

人物も猫も同じく「表現」は難しいです。生き物だから肉があって骨格があって、、。

でも肉や骨格を描きたいわけではないんです。今の自分のリアリティを描きたいんです。

そこから絵具を重ねていったり、見つめて観察したり、絵を描き上げるまでにリアリティが出てくるので、そこを目指して描いています。

猫を描いていても人物を描いていても自画像を描いているようなところがあって、そこの表情とかに自分の表情や感情が反映するじゃないですか。

作風としては、猫の質感描写には気を使っていて「毛描き」、つまり緻密な毛の線描を繰り返し行うことで現れる繊細な表現が自分の特徴、作品の特徴だと思って描いています。

日本画の特性と学び方

小島―

私のイメージでは小学生・中学生では、水彩画やアクリル絵の具を使った授業で、高校生で油絵を始める方がでてきて、日本画は大学に行っていていて、さらに専攻して初めて始める方がいる印象でした。

それは、日本画が専門的な技術で、教えられる教師も限られていて、道具も簡単にそろえることができなかったりと、専門性を有するからなのかと思っているのですが、どうなのでしょう?

谷地元―

おっしゃる通りですね。

道具もいろいろ必要ですし、工程が伝統様式なので難しいところがあります。

アクリルや油絵はチューブ絵具になっているので、チューブから出して筆でかけば、技術などは別として、一応だれでも簡単に絵をかくことができる仕組みになっていますよね。

そういった簡単に使える素材を使ってみるというのは、チューブに入っている水彩や油、アクリルといった片付けやとっかかりも簡単なので日本の教育の中でも使われるけれど、日本画はその工程が複雑で、絵具も混ぜられないですし、絵具の種類も豊富だったり、いちいち絵皿が必要だったりと、ちょっと大変な部分もあって、教育現場ではあまり使われないかと思います。

そういった状況の中で高校生に日本画を描かせてくれた先生はやっぱり魅力的で有り難い経験でした。私もそうありたいと思いますね。

そのため私も受験生の段階では、まだ日本画はやらなくてもいいのですが、体験的に日本画に触れさせてあげてたり、日本画に興味はあるけれど、敷居を高く感じて踏み入れられないという人も私は「Welcome!!」といった感じで受け入れています。

小島―

これから日本画をやりたいという人にアドバイスするとしたらどんなことがあげられますか?

谷地元―

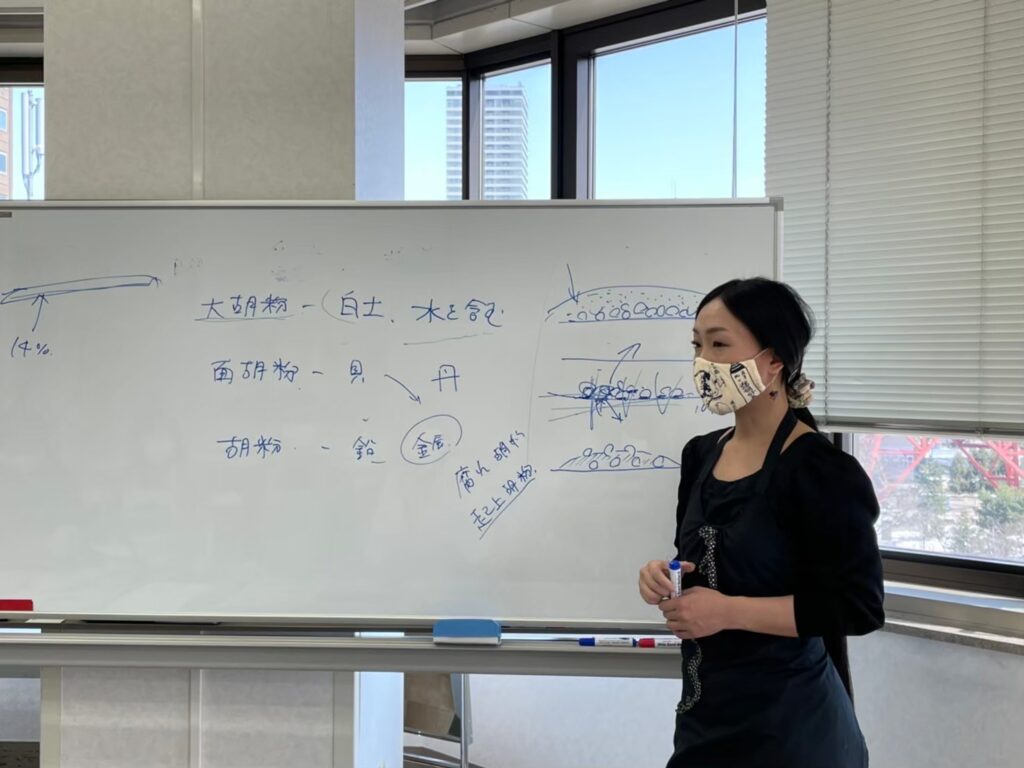

そうですね、まずはどなたか先生のもとで習った方がよいかと思います。

独学でやってきている人もいますが、膠(にわか)の溶き方や溶かし方も作家によって濃さが違ったりと違いがあります。

まずは画材の特性を知ることや絵具の使い方を知らないと絵は描けません。

そのため、ひとりでやらないで誰かに教わってから、特性や使い方を知り描けるようになってきてから自分で研究していくのが良いと思います。

作家として、また講師として

小島―

谷地元さんは現在、札幌武蔵野美術学院や文化教室の講師も行っているとのことですが、これまでに教わってきたことを同じように生徒さんに返していくという感じでしょうか?

谷地元―

今まで受け身だった学生側の立場から、今度は伝える側の立場になったことで、学生や生徒さんに教えていくというつもりはあるものの真逆の感覚になったりしますよ。

実は生徒さんに教えるつもりで沢山のことを学ばされています。

1つのことを伝えるのに10のことを最初から復習しないと伝えられないし、教えないと自分も覚えないものなんでしょうね。

受け身の時は先生こう言っていたな。ぐらいだったことが、失敗してはじめてわかることがあるように自分がその立場にならないと気付かないことわからないことってたくさんあります。

小島―

理解していないと教えられないですし、予想外の質問などもあったり大変ですね。

谷地元―

そうそう、なので私も勉強していくわけです。そしたらどんどん専門性があがっていって自分の専門性が絵に対しても深く掘り下げられていっているなって思うんです(笑)

小島―

なるほど!教えている立場なのに教わっているんですね(笑)

実際に遣り甲斐を感じる時ってどんな時ですか?

谷地元―

同じ目線に立ってもらえた時が一番嬉しいですね。

私も最初は何も知らない高校生で、教えてもらって先生のやっている技術などもわかってきて、近づいていくわけですが、次に先生はもっと上の方にいるんですよね。

そうして私も制作発表したり受賞していったりと追いかけていくわけなんですよ。

いま先生として同じ立ち位置で教える場に立っていますが、そうして先生の苦労もわかってきたんです。

そうやって一緒に苦労や喜びが共感できる仲間となって学生や生徒がそのように成長してきてくれているのがとても嬉しく思います。

「和洋折衷」長い歴史の中で絵画も進化する

小島―

続いて、日本画の魅力についてお話を伺えますか。

谷地元―

実は日本画と呼ばれる技術だったり制作工程や絵画様式は数百年前からあるんですね。

数百年前からある絵画様式において、つい百年前くらいの明治、大正くらいに西洋画との区別をするために「日本画」という言葉ができたんです。

それ以前は南宗画(なんそうが)や大和絵などと呼ばれていたわけなんですね。

これまで日本人の生活は襖絵や掛け軸、屏風があるという日本建築の中の日本美術だったのが、西洋文化が入ってきたことで、椅子があってテーブルがあって壁があって壁にかけるための絵があって、それが額に入って、と変化してきたんですよね。

日本画も額縁に絵を入れて壁にかけるわけなので、和洋折衷になっているんですよ。

決して東洋がもたらした日本画が偉いとか、そういう話ではなく長い歴史の中でともに絵画も進化していくわけなんですね。

いま皆さんがジャンル分けしている日本画もこういった長い歴史の日本の伝統様式、絵画様式を踏まえつつ日本の今にのっとって描いているものなんです。

小島―

それは面白いお話ですね

谷地元―

面白いでしょ~

なので、いわゆる伝統的な画材である膠を使って顔料で描いている人が日本画家なのかというと、必ずしもそうではなかったりします。いろいろミックスされてきています。

「日本画」は、ただただ言葉であって、私はこの長い歴史の中の伝統様式、絵画様式を含んで変化していった「日本の絵画」だと思っています。

なので、伝統様式にプラスアルファ新しい素材と組み合わせて描いたり、「今の新しい日本画」になっていくと思いますし、私もその心持ちで描いていたりします。

日本画の色彩と材質

小島―

なるほど、日本画というと色彩などもとても鮮やかできれいですよね。

余談になってしまいますが谷地元さんはどのような色が好きですか?

谷地元―

好きな色ですか・・・

そう言われると難しいですが日本画で言うと「群緑(ぐんろく)」ですかね、もっというと「白群緑」です。

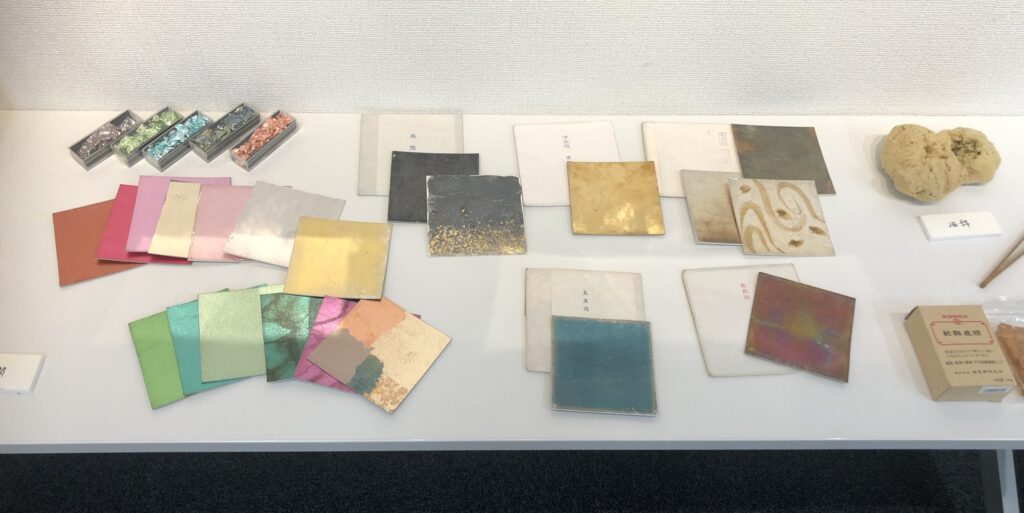

緑色で、すごくきれいな色で、マラカイトという天然鉱石を粉砕した絵具なんですよ。

「群青」だとアズライトという鉱石を粉砕したもので、その鉱石自体がとても高価なものなんですね。

日本画家でいうと平山郁夫さんや東山魁夷さんなど、そういった大御所の人たちがふんだんに使っている高級絵具です。

なので群緑や群青を使うのは少し敷居が高いイメージがありますね。

日本の「緑青」「群青」「群緑」は日本人の色というイメージがありますよね。

小島―

色について、もともとの素材が何だったのかなど、そこまで深く考えたことはなかったですね。

谷地元―

そうですよね。日本画の画材や素材のことでいえば、私の作品(写真:月見で一杯)でいうと、色はそこまで多くないですが、金箔を使っています。

この金箔をよく見てみると、②「金」「ピンク」「紫」「白」と4色くらい見えますよね。

これは4色の箔を使っています。

その他に赤い月の部分には①赤貝箔(あかがいはく)という箔を使い、黒いカーボン紙のような部分には「③黒箔」という箔を使っています。

それぞれの特性や質感というのがあって、金箔を用いたのは江戸時代の琳派(りんぱ)という絵画様式から来ていますが、金箔を使った色彩も日本画独特だと思います。

小島―

日本画というと金箔を使った作品もイメージしやすいのですが、箔といってもいろんな種類があるんですね。

あと、油絵のようなゴツゴツしたイメージはなく、どちらかというと水彩のようにサラッとした感じであるのに色がしっかり出ているイメージが印象的なのですが、それもやはり日本画の特徴でしょうか。

谷地元―

そうですね。それはひとえに伊藤若冲とか琳派のような平面的で装飾的な昔の日本画のイメージなのかも知れませんが、そもそも日本画は厚塗りが不向きな絵画だったんですよ。膠の特性とも言えますが。

それに、例えば厚塗りでボコボコの掛け軸があったとしたら、巻いた時に画面が破れてしまうじゃないですか。

油絵具だったらベタベタしていて、指についたらなかなか取れないような質感じゃないですか。絵具を盛り上げて、そのままデコラティブに固めることもでき、ヌメっとした質感です。

しかし日本画の絵具というのは基本的に粉状の顔料で、それを膠で付着させるわけで、接着剤でもある膠はとてもサラッとしています。

質感としたら絵具の接着力が少ないので洗ったりすることもでき、固着ではなく接着なので顔料の質感はそのままですます。

現在はゴツゴツ、ザラザラとデコライティブな日本画も多くありますが、私の作品はどちらかといえばかなり薄塗な方なんですね。

作品が薄いというと語弊が生まれてしまうのですが、フラットな感じがだせるのが魅力的なところですね。

これは、絹地に描いていて、ものすごく繊細でふわっとぼかしたりとそういった表現ができます。

もちろん、厚塗りすることも可能なんですが絹地を活かすために薄塗でやっているんですね。

それでいて画面に付着した顔料がむき出しになっていて発色が綺麗というのも日本画の魅力のひとつです。

日本画にはいろいろな魅力がありますね。

小島―

色がすごく鮮やかなのはそういうことだったんですね。

谷地元―

もちろん綺麗な色を使っていれば綺麗な絵が描けるとか、それだけではありませんが、私のこちらのカニの絵は絹に描いている作品になります。

写真のこれが表面ね。

小島―

表面?え?

谷地元―

裏もあって、裏、表、裏、表、表・・・

このように表から彩色したり、裏から彩色したりと「裏彩色」という技法がある絵画も絹本(けんぽん)だけじゃないですかね。

聞いたことないですよね(笑)油絵もアクリルも全部表だけだから、面白いでしょ!

小島―

そうですね、裏と聞いてびっくりしました(笑)

谷地元―

これが伝統的な描き方で、画面から繊維に色を重ねて絵具の発色を良くしていくんです。

そしてリアルに描写していく。

裏面は額装したら見せられないんですけどね、私は裏も割と似た感じで作っているんですよ。

これが絹ならではの技法です。

小島―

日本画を見るのが初めてではないですし、絵を見たら日本画ってことはわかりますが、こう色々教えていただき、日本画という言葉を知っているだけで何も知らなかったんだなと、とても勉強になります。

海外でも注目され続ける「日本画」文化

小島―

谷地元さんは海外での展示なども行っていますが、海外での日本画の評価ってどんな感じでしょうか?

谷地元―

ものすごく反応が良いですよ。

19世紀の後半にジャポニズムとして日本の美術や工芸がゴッホなどのヨーロッパの芸術家に様々な影響を与えたように、現代もジャパニーズペンティングというんですかね、日本画や日本の絵画様式には興味を持っていて現代もジャンルとして日本画はとても注目されていますね。

その中で伝統的な日本画ですって言ったように、どんな素材でどんな風にという話になってくるのですが、膠を使って顔料をそのまま付着させて描いていて、細かくも描けるし荒々しくも描け、私は細かく描くタイプでシルクに描いているんです。っというと「えー」っと言うように驚かれますね。

小島―

歴史や技術、伝統など、こうお話させていただいているだけで、とても興味深く面白いですね。

今後の活動や目標

小島―

いろいろ、興味深いお話をありがとうございます。

日本画について、とても理解が深まるお話で日本画の魅力や歴史についてとても興味が持てました。

最後になりますが、谷地元さんの今後の活動や目標など、お聞かせいただけますか。

谷地元―

今年はデパートでの展示会を予定しているので、そちらを頑張って制作します。

1年間の中でいろんな展示会があるのですが、個展、グループ展、教室展、公募展です。その中でも私の生徒さんと一緒に生徒さんがメインとなるように展示会を準備し、発表の現場を作るということも大事な活動です。

旭川で教室も持っており、今年初めて旭川での教室展と個展を予定してます。私の展示会や発表もですが今教えている生徒さんと一緒に同じ空間を共感できることをずっと目標にしてましたが、コロナが長くできませんでした。それを実現していきたいと思っています。

来年は今コロナも緩和したので、実際に海外に行って現場の出展や新しい場所での出展を楽しみにしています。

小島―

それでは、新しい作品も制作されるんですね

谷地元―

そうでうすね、描かねばなりません

小島―

どのくらい作品を描かれる予定なんですか?

谷地元―

20点くらいは描かないといけません・・・ヤバイ・・・ヤバイ(笑)

でも、ひとりで会場を埋めるとなるとそのくらい必要になりますね。

小島―

いまお店に展示している作品は小さめの作品になりますが、大きい作品もぜひ見てみたいですね。

谷地元―

ぜひ「道展」で展示したりしますので、見に来てください。

小島―

はい!それでは長い時間いろいろとお話を伺わせていただき有難うございます!

今後のご活躍や新しい作品など、楽しみにしております。

本日はありがとうございました。

谷地元―

こちらこそ、ありがとうございます。

Profile谷地元 麗子

1980年江別市生まれ、北海道教育大学札幌校卒。

道内外の百貨店や各ギャラリー(大丸札幌店、東急百貨店、丸井今井札幌本店など)にて「猫」にまつわる展示を多数開催する日本画家。

作品販売展示を含む猫フェスなどの百貨店催事イベントなどにも積極的に出店をしている。

2021年はこれまでの軌跡ともいえる大規模な個展「谷地元麗子日本画展〔不惑〕猫が為に」を岩見沢市絵画ホール・松島正幸記念館にて開催。

また、2012年に美深町にある曹洞宗聖眼山開原寺にて天井画全48枚制作を監修し、現在は52枚奉納される。

他にもオーストラリアから出版された海外向け書籍「Feline Fantasy」の表紙作品に抜擢されるなど多方面でも活躍。

2015年「第14回サッポロ未来展 in Sakhalin」にて国際交流海外展に関わり、現地でサハリン州立美術館館長賞と、サハリン州政府文化大臣奨励賞を受賞。

2016年11月在ブルガリア日本国大使館主催の日本画展に出展。2017年札幌市児童福祉センターへ作品寄贈されている。

2020年に教室展「猫はじめ」を主宰し、以降毎年「日本画で猫を描く」作品展を企画。

2021年オーストラリアから出版された海外向け書籍「Feline Fantasy」の表紙作品に採用抜擢。

現在は道展会員 札幌武蔵野美術学院勤務 道新文化センター講師